La science de la transition raconte des histoires

Table des matières

3 Les histoires dans la science de la transition

3.1 Une transition radicale vers une électricité durable

3.3 IFPEN : Programme de recherche pour la décarbonation de l’industrie

3.4 Un consensus émergent sur l’énergie nette ?

3.5 L’évolution du TRE pour une civilisation post-fossile

3.6 Rapport RTE : Futurs énergétiques 2050

3.7 TerraWater 2050 : “Assurer la solidité des promesses”

3.9 Le GIEC fournit-il les clés de la réduction des émissions ?

Le défi de la décarbonation, pour les sociétés thermo-industrielles, consiste en la substitution des énergies : l’énergie cinétique du vent, l’énergie radiative du Soleil et l’énergie d’origine nucléaire (provenant de la force de liaison des nucléons) sont censées remplacer l’énergie provenant de la combustion des hydrocarbures. Les observations sur l’année 2024 peinent à indiquer la réussite, à l’échelle, de la substitution des énergies pour les sociétés thermo-industrielles[1]. Cet article explore l’éventualité que divers biais aient historiquement traversé la littérature scientifique sur la transition énergétique, contribuant à un optimisme que les connaissances établies, préalables à cette littérature spécifique, n’auraient pas été en mesure de soutenir.

Les travaux des historiens n’ont, jusqu’à présent, pas su déterminer si l’hypothèse de la substituabilité des énergies avait été évaluée au moyen de recherches dédiées[2]. Selon Jean-Baptiste Fressoz, historien des sciences[3], la pensée d’une transition énergétique proviendrait initialement de la découverte, au début du 20ème siècle, de la très importante quantité d’énergie contenue dans les atomes. Au cours des années 1950, certains chercheurs auraient affirmé que des développements technologiques permettraient assurément de maîtriser cette nouvelle “source” d’énergie. Jean-Baptiste Fressoz précise : “L’origine de cette notion [de transition énergétique] est étroitement liée à l’atome : le terme fut un concept de physique atomique – le changement d’état d’un électron autour de son noyau – avant de devenir un mot-clé de la futurologie nucléaire. Ouvrant un horizon énergétique se comptant en milliers d’années, l’atome a suscité, au début des années 1950, des réflexions sur le très long terme.[4]“

L’idée de transition énergétique semble alors provenir d’un saut à la conclusion : il y a beaucoup d’énergie dans quelque chose [par exemple, dans les atomes], donc l’humanité n’a plus à s’inquiéter de manquer d’énergie. Ce saut à la conclusion paraît s’être imposé comme une évidence, sans que la recherche se soit inquiétée de confirmer que “beaucoup d’énergie quelque part” soit équivalent à “l’humanité peut se servir de cette énergie pour s’organiser et stabiliser le fonctionnement de ses sociétés”.

L’hypothèse de la substituabilité des énergies reste, à ce jour, non vérifiée, elle n’a même jamais été testée. La littérature scientifique sur la transition énergétique est pourtant abondante, les industriels sont mobilisés pour déployer les énergies dites de substitution (ENS : principalement éoliennes, panneaux photovoltaïques et centrales nucléaires), les États les plus engagés comptent sur cette industrie à la fois pour soutenir leur économie et réduire leurs émissions de CO2. Comment les industriels et les États peuvent-ils être si confiants, alors que la science elle-même n’est pas en mesure de garantir qu’une transition soit possible ?

Les enjeux de la transition énergétique sont de nature existentielle : si l’humanité ne parvient pas à remplacer les hydrocarbures par d’autres formes d’énergie, leur déplétion impliquera à coup sûr un déclin économique, quand les émissions de CO2 entraîneront des perturbations climatiques susceptibles de remettre en cause les potentialités de survie d’une grande partie de l’humanité et du vivant. De tels enjeux existentiels auraient motivé les politiques, les experts, les prescripteurs et les scientifiques eux-mêmes à raisonner à rebours, c’est-à-dire à décider, en dépit de l’absence de preuve, ou même de test de l’hypothèse, que la transition était possible.

Richard Monvoisin[5], Docteur en didactique des sciences, rappelle de quelle œuvre littéraire le raisonnement à rebours est inspiré : “Ce biais d’arrogance est couramment nommé le raisonnement panglossien, en hommage à Pangloss, précepteur de Candide dans le conte de Voltaire[6]” Selon Wikipédia : “un raisonnement panglossien (ou effet Pangloss) est un processus argumentatif erroné et trompeur consistant à raisonner à rebours vers une cause possible parmi d’autres, vers un scénario préconçu ou vers la position que l’on souhaite prouver[7]“.

Voici comment Voltaire fait s’exprimer Pangloss, sur le sens des choses :

“Le précepteur Pangloss était l’oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère.

Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolonigologie. Il prouvait admirablement qu’il n’y a point d’effet sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de monseigneur le baron était le plus beau des châteaux, et madame la meilleure des baronnes possibles.

Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement : car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes, aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées, et pour en faire des châteaux ; aussi monseigneur a un très beau château ; le plus grand baron de la province doit être le mieux logé : et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l’année : par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise : il fallait dire que tout est au mieux.[8]“

Les enjeux émotionnels de la transition énergétique sont incommensurables. Si l’humanité devait manquer d’énergie un jour, son existence serait remise en cause ; si l’humanité exploite une énergie qui altère ses conditions de vie, son existence serait tout autant remise en cause. Raisonner à rebours, dans un tel contexte, est immédiatement rassurant : remplacer un questionnement par une croyance arbitraire évacue tout aléa émotionnel associé au questionnement. La déclinaison politique du raisonnement à rebours prolonge le réconfort. D’une part, les croyances qu’il alimente sont éminemment conservatrices, puisqu’elles ne se réfèrent qu’à elles-mêmes, d’autre part, comme l’exprime Pangloss, si celui qui raisonne à rebours parvient à faire croire que la légitimité de ses propres intérêts est confirmée par le raisonnement, la remise en question des intérêts supposés légitimes est dès lors rejetée, la critique est d’emblée disqualifiée, sa contradiction devient “sottise”, par renversement de la charge de la preuve. Le raisonnement à rebours protège du changement, et il écrase toute conflictualisation politique.

Ainsi, les industriels, les États, les prescripteurs et une part des scientifiques auraient développé une confiance en la possibilité d’opérer une transition, parce qu’il aurait été décidé, au préalable de toute vérification que celle-ci était possible. Il est envisageable, à l’aune des enjeux de la substitution, que le saut à la conclusion initial – il y a beaucoup d’énergie dans quelque chose, donc l’humanité ne sera plus confrontée à aucune limite d’approvisionnement en énergie – se soit converti de longue date en hypothèse ad hoc, dans l’ensemble de la recherche sur le sujet. Alan Chalmers, historien des sciences et épistémologues[9], rappelle le rôle des “modifications ad hoc” dans les théories qui manqueraient de confirmations expérimentales ou, plus embarrassant, qui se soustrairaient à la contradiction :

“2. Falsifiabilité ascendante et modifications ad hoc

L’exigence que, pour qu’une science progresse, ses théories soient de plus en plus falsifiables, et par suite aient un contenu de plus en plus conséquent et une valeur informative de plus en plus grande, élimine les théories conçues dans le seul but de protéger une théorie d’une falsification menaçante. Une modification dans une théorie, telle que l’ajout d’un postulat supplémentaire ou un changement dans un postulat existant, n’ayant pas de conséquences testables qui n’aient déjà été des conséquences testables de la théorie non modifiée, sera appelée modification ad hoc.[10]“

Cet article parcourt la littérature scientifique sur la transition, afin d’évaluer à quel point celle-ci s’appuierait sur des postulats sélectionnés pour leur capacité à valider les conclusions attendues, confirmant de façon circulaire la supposée justesse de ces mêmes postulats. Si la “théorie de la substitution des énergies” s’avère ne boucler que sur des pétitions de principe qu’elle aurait elle-même énoncées, sans se rendre par ailleurs testable, sans apporter d’information complémentaire ou nouvelle aux connaissances préexistantes, il sera envisageable que cette “théorie de la substitution des énergies” n’existe nulle part ailleurs que dans l’esprit de celles et ceux qui y croient, et que ses relais fassent tout pour la prémunir de toute vérification.

Afin de faciliter leur comparaison, les présupposés des études sont colorés en rouge, leurs conclusions en bleu. La confusion est parfois si grande, entre présupposés et conclusions, que les couleurs pourraient être inversées, ou entremêlées.

L’étude “Une transition radicale, étape par étape, vers une électricité soutenable[11]“, menée par l’Université de technologie de Lappeenranta en Finlande entendait montrer, en 2019, qu’une transition 100 % décarbonée, indépendante à la fois des énergies fossiles et nucléaires, était possible.

Les auteurs de l’étude posent, comme préalable à leurs analyses, que les énergies renouvelables constituent “un approvisionnement en énergie peu coûteux et durable“. Ils ajoutent, sans plus de justification, que le développement des énergies renouvelables va suivre l’intérêt commun. En appui sur ces présupposés, ils concluent : “Comme de très grandes capacités fossiles sont mises hors service, elles sont remplacées par des énergies renouvelables. […] les technologies de production et de stockage actuellement disponibles sont suffisantes pour assurer le fonctionnement du système électrique à près de 100 %. Les énergies renouvelables sont suffisantes pour satisfaire les besoins actuels et futurs dans toutes les régions du monde.[12]“

Ce premier exemple paraît caricatural, ou semble même “à charge”. En réalité, la simplicité des raccourcis et sauts à la conclusion, dont cette étude témoigne, se retrouve presque à l’identique dans les exemples ci-après, et peut-être dans toute la littérature sur la transition énergétique.

La première partie du scénario négawatt 2022[13] prend la précaution, judicieuse, de préciser que “Le but d’un scénario prospectif n’est pas de prédire l’avenir ; à ce titre, la trajectoire qu’il dessine n’est ni vraie, ni fausse, et on peut même être certain que l’avenir ne sera pas celui décrit dans un exercice prospectif.” (page 3).

Toutefois, s’il est indiqué, à la même page, que “Dans sa démarche, négaWatt privilégie une approche physique du système énergétique actuel”, il est affirmé dans la partie 2 du rapport, en page 5 : “Pour se défaire de cette addiction [aux énergies de stock : charbon, pétrole, gaz], il est nécessaire de fonder toute activité sur la maîtrise de l’énergie. Au sens large, il s’agit de faire baisser la consommation et de recourir à des énergies de flux (vent, eau, soleil, biomasse). C’est seulement à ce titre que l’on pourra rendre la plus propre possible la production d’énergie, en contenant très bas les impacts en termes d’extraction minière, d’émissions de polluants solides, liquides et gazeux et de génération de déchets.“ Or, si une approche physique du système énergétique convoque bien la physique, en tant que discipline scientifique, négaWatt ne fait pas référence au matériel, issu de cette discipline, qui montrerait l’équivalence, pour les besoins des sociétés thermo-industrielles, entre les énergies de stock, sous forme d’hydrocarbures, et les formes d’énergie provenant du vent, de l’eau, du Soleil, ou de la biomasse[14].

À partir de cette équivalence supposée, les modélisations produites par négaWatt ne peuvent que conclure, en page 13 de la dernière partie du rapport : “L’ensemble des hypothèses du scénario négaWatt permettent d’envisager un mix énergétique – incluant les usages des matières premières dans l’industrie – composé à 95 % d’énergies renouvelables en 2050 (25 % en 2030). Pour les seuls usages énergétiques, ce ratio atteint 99 % (27 %).” Quel crédit accorder à cette conclusion, si la substituabilité des énergies est au départ estimée acquise, sans renvoyer à aucune recherche qui aurait testé cette substituabilité ?

Le site de l’IFP Energies nouvelles (IFPEN), un acteur majeur de la recherche et de la formation dans les domaines de l’énergie, du transport et de l’environnement, a annoncé le 30 juin 2023 le lancement du Programme de recherche (PEPR) “Soutenir l’innovation pour développer de nouveaux procédés industriels largement décarbonés.[15]“ Le site précise : “Doté d’un budget de 70 millions d’euros, ce programme s’intègre dans l’objectif de France 2030 de décarboner l’industrie. Il vise à accélérer le développement de technologies et de solutions de rupture pour aider l’industrie française à se décarboner.”

Ce programme n’aura pas pour vocation de tester la faisabilité d’une transition énergétique, puisque ses activités seront articulées autour de quatre axes de recherche :

- “L’introduction de vecteurs énergétiques décarbonés, pour la production de chaleur en particulier.

- L’intensification des procédés : réaction chimique, conversion catalytique, capture et séparation du CO2.

- Le traitement du CO2résiduel par conversion en molécules d’intérêt en carburants ou pour la chimie ou encore par séquestration géologique.

- L’optimisation de la décarbonation, des procédés jusqu’aux sites industriels (écologie industrielle), en se fondant sur l’acquisition de données et leur traitement en temps réel, afin de rétroagir sur les procédés, notamment en fonction de critères basés sur l’analyse de cycle de vie.“

Ces axes de recherche garantissent, à eux seuls, la réussite du programme, il ne sera pas utile de commenter plus : “Ce nouveau programme vise à accompagner la mutation de l’industrie vers la neutralité carbone, en proposant les technologies et solutions de demain, en termes de mix énergétique, de transformation des procédés et d’organisation des systèmes industriels.“

L’étude “Emerging consensus on net energy paves the way for improved integrated assessment modeling”[16], invite à manipuler avec précaution la notion de “taux de retour énergétique” (TRE)[17]. Les auteurs s’inquiètent en effet que “la réduction du taux de retour énergétique entrave la transition énergétique, si des mesures ne sont pas prises pour limiter la consommation d’énergie.”

Cette invitation à la prudence interpelle toutefois : la valeur du taux de retour énergétique est-elle une condition à la substituabilité des énergies ? Les auteurs l’affirment : “L’énergie nette, c’est-à-dire l’énergie fournie à la société sous forme de vecteurs énergétiques, après soustraction de l’énergie investie pour la production et la distribution de ces vecteurs énergétiques, est une condition préalable fondamentale à la production et à l’échange de biens et de services.”

Cependant, d’autres paramètres sont susceptibles de conditionner la production et l’échange de biens et de services, en particulier la possibilité, à partir d’une forme d’énergie, d’obtenir les moyens d’organiser la matière, de la transformer afin de produire ce qui sera ensuite échangé et fournira des services. Cette condition semble même bien plus fondamentale qu’un taux de retour énergétique. Si l’humanité ne disposait que de formes d’énergie qui ne procurent aucune capacité d’organisation, de structuration de la matière[18], elle n’obtiendrait pas de ces énergies les moyens de construire les infrastructures indispensables à l’exploitation de ces mêmes énergies (voir la notion d’autocatalyse[19]). Dès lors, il n’y aurait aucun “retour énergétique”, il serait impossible d’en calculer l’éventuel taux[20]. Or, en l’état des connaissances, l’humanité ne sait pas transformer la matière à partir de l’énergie cinétique du vent, radiative provenant du Soleil ou se trouvant au cœur des atomes radioactifs.

Quoi qu’il en soit, et bien qu’appelant à la prudence dans l’exploration de la faisabilité d’une transition énergétique, l’étude n’apporte aucune garantie supplémentaire sur cette faisabilité puisqu’elle raisonne elle aussi, finalement, de façon circulaire. Sa conclusion le confirme : “Notre résumé souligne que, dans un monde dominé par les combustibles fossiles, l’investissement énergétique initial pour alimenter la transition vers un avenir à faible émission de carbone proviendra inévitablement des combustibles fossiles. Cela ne signifie pas pour autant que les énergies renouvelables ne peuvent pas se suffire à elles-mêmes.” Mais comment sait-on que les énergies renouvelables sont en mesure de se suffire à elles-mêmes, puisque c’est le présupposé initial, arbitraire, de l’étude ? De quel cadre théorique, de quelles démonstrations scientifiques provient ce présupposé ?

Régulièrement citée, l’étude “The Changing Meaning of Energy Return on Investment and the Implications for the Prospects of Post-fossil Civilization[21]” propose de distinguer deux définitions de l’EROI (energy return on investment ou taux de retour énergétique) : une première qui serait valable pour l’étude des projets énergétiques (EROI physique), la seconde qui serait destinée à l’étude de l’économie (EROI sociétal). À partir de ces définitions, les auteurs explorent l’avenir de la transition énergétique et affirment que “Cette distinction nous amène à conclure qu’un avenir renouvelable est possible.”

Bien que cette étude rappelle quelques limites à l’applicabilité du TRE (“Nous reconnaissons que de nombreuses valeurs d’EROI physique rapportées dans la littérature se réfèrent à des vecteurs énergétiques fonctionnellement non équivalents échantillonnés à différentes étapes de leurs chaînes d’approvisionnement respectives, ce qui a donné lieu à des comparaisons trompeuses.”), elle défend que le TRE est un indicateur pertinent pour évaluer la faisabilité d’une transition. Cependant, à nouveau, cette pertinence repose sur le présupposé arbitraire que les énergies sont substituables, à service équivalent, démonstration qui n’est pas apportée par l’étude : “(…) nous proposons une analyse du futur EROI au niveau sociétal pour ce qui peut être considéré comme un point final plausible et ambitieux de la transition vers les énergies renouvelables, à savoir un système énergétique basé sur le déploiement massif d’énergies photovoltaïques et éoliennes bon marché, dont une partie est utilisée pour fournir l’énergie nécessaire à la production de carburants synthétiques. En effet, cette image future n’est devenue plausible et concevable que ces dernières années, sur la base des grandes avancées dans la commercialisation de l’énergie solaire et éolienne photovoltaïque au cours de la dernière décennie. La commercialisation des technologies éoliennes et solaires a ramené leur coût à respectivement 30-60 $/kWh et 40-50 $/MWh, et les coûts du solaire devraient chuter des deux tiers d’ici 2040, selon certains analystes. Compte tenu de ces niveaux de coûts, de ces perspectives et du potentiel mondial réaliste de production d’électricité solaire et éolienne, qui dépasse facilement 1000 EJ/an, il est naturel de considérer le solaire et l’éolien comme l’épine dorsale d’un futur système énergétique. Le problème tant évoqué de l’intermittence nécessitant un soutien fossile peut être résolu en construisant considérablement plus de panneaux photovoltaïques et éoliens et en convertissant l’excédent d’électricité intermittent en combustibles.”

Une telle conclusion ne saurait découler “naturellement” du faible coût des énergies dites de substitution (ENS), coût qui ne dit rien des capacités des ENS à répondre au besoin fondamental des sociétés humaines : stabiliser leurs activités de transformation de matière, dont elles obtiennent la totalité de leurs services existentiels. Mais l’absence de lien démontré entre coût des ENS et substitution des énergies est masqué par le présupposé général sur lequel s’appuie cette étude : “Le concept (de TRE) a été étendu de son origine physique, basée sur les processus, à un concept qui décrit le métabolisme sociétal.” Le TRE, qui n’est qu’un critère quantitatif, est supposé pouvoir répondre à une interrogation de nature qualitative : les sociétés humaines sont-elles capables de stabiliser leur fonctionnement, leur métabolisme, à partir de telle ou telle forme d’énergie, quel que soit leur TRE, même très élevé ? S’il est décidé, au préalable d’une analyse censée être qualitative, que le quantitatif suffit à décrire la complexité alors, en effet, tout est possible.

Le rapport “RTE : Futurs énergétiques 2050”, publié en février 2022[22], massivement relayé depuis, dans les sphères médiatique et politique, tient une place singulière dans cette étude sur les biais qui traversent la science de la transition énergétique, parce qu’il décrit lui-même, de façon remarquablement méticuleuse, comment il procède pour tourner en rond sur les pétitions de principe qui servent ses conclusions.

Ce rapport, de 992 pages, annonce dès la 44ème l’objet de son étude : “Quel système électrique pour sortir des énergies fossiles en 2050 ?“ La phrase paraît anodine, tomber sous le sens, mais il n’en est rien. En quelques mots elle fait une affirmation qui ne correspond à aucune connaissance : des systèmes électriques sont en mesure d’affranchir les sociétés humaines de leur dépendance aux hydrocarbures.

Les titres des parties suivantes confirment que l’ambition du rapport relève bien plus de la profession de foi que d’une recherche scientifique : “1.2 Pour respecter les engagements climatiques de la France, il faut sortir des énergies fossiles sur lesquelles notre économie et nos modes de vie sont aujourd’hui assis” ; “1.3 La stratégie française pour l’avenir : une énergie bas-carbone et souveraine, fondée sur l’efficacité énergétique, l’électricité bas-carbone et le développement des usages de la biomasse” ; “1.5 Les options sur la table : un système électrique « renouvelable + nucléaire » ou « 100 % renouvelable » à terme“, etc.

Notons que l’affirmation 1.5 constitue un faux dilemme, qui contribue à contourner la nécessité de répondre à la question initialement posée par la transition énergétique. Pour une transition, il ne s’agit pas de savoir quelles sont les options sur la table au cœur d’un système électrique, mais d’estimer si un système électrique peut se substituer à un système dépendant des énergies fossiles. Déplacer le débat contribue à oublier qu’on ne sait pas répondre à la question initiale, ou qu’on préfère ne pas y répondre.

Il est d’ailleurs précisé, en page 46, comme pour rassurer sur la crédibilité de ces premières affirmations, que l’électricité française est “spéciale”, elle ne dépendrait pas d’une économie et d’un marché de ressources mondialisés : “Le système électrique français, contrairement à celui de la majorité de ses voisins, n’est pas assis sur les énergies fossiles.[23]” Le rapport RTE introduit encore, en plus du faux dilemme et du raisonnement à rebours, un autre biais méthodologique : les observations sur des sous-systèmes permettraient de conclure en l’indépendance fonctionnelle de ce système, vis-à-vis du système complexe auquel il est intégré. Ce point ne sera pas développé ici, une étude sur la supposée transition énergétique en Australie-Méridionale évalue en quoi la pensée en systèmes isolés corrompt l’accès à la complexité et permet de tirer des conclusions opportunes, mais sans valeur (Le climat est plus que la somme des transitions, mars 2024).

Si la construction circulaire, ne serait-ce qu’après la lecture de ces quelques premières pages du rapport RTE, n’est pas déjà assez flagrante, celle-ci est rappelée page 51 : “Décrire ces mondes possibles en se fondant sur une étude technique approfondie, un chiffrage économique, une analyse environnementale et une prise en compte des aspects sociétaux : tel est l’objet des Futurs énergétiques 2050.“ La transition est possible, c’est écrit, il ne reste plus qu’à chiffrer et modéliser.

Mais le plus troublant, dans ce rapport RTE sont ses éléments de cadrage, précisés à partir de la page 54. En page 55, le rapport fait un nouveau rappel de sa construction circulaire : “L’étude consiste, en premier lieu, en un travail technique de grande ampleur, qui s’est appuyé sur un important effort de simulation et de calcul pour caractériser de manière rigoureuse une grande variété de systèmes électriques permettant d’atteindre la neutralité carbone en 2050.“ La rigueur – la prudence – voudrait que la simulation d’une grande variété de systèmes électriques ne soit pas opérée “en premier lieu”. Il vaudrait mieux se demander d’abord si un système électrique peut se substituer à l’industrie des énergies fossiles. Parce que s’il ne l’est pas, les simulations n’ont aucun lien avec la réalité.

La valeur des simulations, pour décrire le réel, ne semble pas être préoccupante pour ce rapport qui affirme, en pages 59 et 60, de surcroît au nom de son conseil scientifique : “L’approche proposée consiste à présenter plusieurs trajectoires contrastées (notamment sur la part des différentes filières de production), reposant sur des narratifs propres et distincts entre les scénarios. (…) Par ailleurs, tous les scénarios de l’étude sont par définition construits pour atteindre la neutralité carbone en 2050, cet objectif n’étant pas remis en question dans le cadrage.“

Voltaire, dans son Candide ou l’optimisme[24], n’est pas allé si loin. Si Pangloss assume de raconter les histoires (des narratifs) qui lui plaisent le mieux, il essaie au moins de paraître sincère, de montrer qu’il croit en ses propres illusions. Pour RTE peu importe les apparences, il s’agit bien de raconter ce qu’on préfère, en dépit de ce que la réalité pourra en faire, de déclarer ouvertement que de toute façon on se fiche de ce qui est possible ou non, à tel point qu’on n’en débattra pas !

La suite du rapport RTE “Futurs énergétiques 2050” est à l’avenant. Page 64, le cadrage macroéconomique se plie à l’exigence de croissance, sans alternative ; page 148, le point de départ de la production d’électricité, c’est l’augmentation de la production bas-carbone, tout en l’assumant capable de faire face au renouvellement des installations pré-existantes ; page 166, les SMR (les petits réacteurs nucléaires modulaires) constituent (forcément !) une opportunité ; page 233, il est confirmé qu’on ne discutera pas de la faisabilité d’une transition : il n’y aura pas de moratoire.

À la page 331, la bascule vers la novlangue[25] se fait totale, sans appel : “7.5.2 Différentes solutions potentielles pour alimenter de nouvelles centrales thermiques avec des combustibles décarbonés.“

Des combustibles décarbonés, tels que le biométhane, qui est une molécule carbonée. Selon le rapport, ce combustible organique peut être exploité en “couplage sectoriel avec l’hydrogène” (page 332) qui, lui, n’est pas “carboné”. Mais qui n’est qu’un vecteur d’énergie, non une source, puisqu’il faut le produire en amont, ce que RTE rappelle par ailleurs.

Si l’absurde n’avait pas encore été atteint, par invention de cet improbable oxymore de chimie organique, en page 443 une image finit de disqualifier toute raison, dans une inégalable illustration de techno-animisme[26] :

Diagnostiquer méticuleusement les raisonnements à rebours, et circulaires, dans le rapport RTE “Futurs énergétiques 2050” impliquerait d’indiquer vers quelles conclusions pointent les présupposés ad hoc de ce rapport. Mais ces conclusions sont à tel point comprises, énoncées et revendiquées comme telles dans la totalité des prémisses qu’il serait en soi redondant de les énumérer. Selon RTE, la substitution des énergies est possible, puisqu’elle est possible. Pourquoi en discuter ?

Les scénarios TerraWater, proposés par Les voix du Nucléaire[27] ne sauraient constituer des contre-exemples à cette investigation des raisonnements à rebours qui traversent l’exploration de la transition énergétique : “Les Voix du Nucléaire saluent le travail de RTE et ont choisi de prolonger ce travail de prospective.”

Cette référence fait craindre une circularité d’analyse équivalente, confirmée en page 5 du rapport, seul ce qui permet la transition permet la transition : “Les Voix se sont ainsi donnés la liberté d’exploiter toutes les pistes avec comme seul impératif la réussite de la transition énergétique.” La construction des phrases du rapport reprend celle du rapport RTE, inversant la causalité. L’objectif précède l’hypothèse, ou l’évaluation qualitative des moyens pour atteindre cet objectif : “Pour parvenir à la neutralité carbone en 2050, ce scénario mise sur une électrification massive et systématique de la quasi-intégralité des usages pouvant l’être, en se reposant principalement sur l’électrification des trois piliers que sont l’industrie, le transport routier et le chauffage des bâtiments.“

Après avoir rappelé que le scénario présenté par Les voix du Nucléaire reposait sur des “paris” (page 49 : “Paris sur lesquels reposent les scénarios”), le rapport conclut, sobrement : “Ce défi, nous ne pouvons pas l’éviter, et nous n’avons d’autre choix que de le réussir.“ Cette conclusion ne doit pas surprendre, le biais méthodologique à partir duquel sont élaborés les scénarios avait été présenté dès le préambule. Non seulement la base des scénarios n’est pas une hypothèse, mais un objectif, qui choisit d’emblée de réduire au minimum les incertitudes (page 5 : “Le but de ce scénario énergétique est de s’affranchir des combustibles fossiles le plus rapidement possible pour atteindre l’objectif de neutralité carbone, ce avec le minimum d’incertitudes découlant des hypothèses sur les technologies, les coûts et les comportements.“), mais en plus, si d’autres hypothèses devaient s’imposer, elles seraient intégrées a posteriori : “À partir de cette base, d’autres hypothèses pourront être intégrées au fur et à mesure que ces évolutions se concrétiseront, et non avant, afin que soit assurée la solidité des promesses faites aux générations futures.“

Des scénarios dont la solidité des promesses faites aux générations futures n’est assurée qu’en minimisant intentionnellement les incertitudes, sans intégrer au départ d’éventuelles hypothèses moins sûres ou qui, simplement, ne correspondraient pas au but des scénarios. Comment avoir confiance ?

Au-delà des études, des rapports, des modèles, des simulations produits par la recherche et par diverses institutions, les vulgarisateurs, experts et prescripteurs semblent reproduire leur dommageable circularité, qui fait croire que puisqu’il y a de l’énergie dans l’air, dans le rayonnement solaire et dans les atomes, alors l’humanité peut en faire ce qu’elle veut, puisqu’elle a besoin d’énergie.

Jean-Marc Jancovici, ingénieur, enseignant et conférencier[28] a pointé par exemple, et à juste titre, ce type de biais méthodologique dans le dernier “World Energy Outlook” publié par l’AIE[29] en octobre 2024. Selon Jean-Marc Jancovici : “Ce rapport censé “faire autorité” suppose donc par hypothèse que l’on peut marier décarbonation, prix bas et croissance économique. Du coup, il n’est pas surprenant que l’on obtienne la même chose en sortie ![30]“

Cependant, les prescriptions de Jean-Marc Jancovici ne sont pas non plus avares de raccourcis. Si, selon cet analyste, les énergies renouvelables (ENR) ne seraient pas en mesure de contribuer à la décarbonation et au soutien de l’économie, le nucléaire en revanche, oui : “Toutefois, M. Jancovici comme d’autres experts auditionnés ont porté à l’attention de notre commission d’enquête leur conviction que le développement des énergies renouvelables électriques en remplacement du nucléaire représente une impasse économique et technologique.[31]“

Cette assertion est répétée dans la célèbre bande dessinée, réalisée avec le dessinateur Christophe Blain : “Le retour des énergies renouvelables, même sophistiquées, ne permettra pas de garder une société d’abondance complexe, avec son système de santé, sa culture, telle que nous la connaissons. Le nucléaire ne pourra pas remplacer toutes les énergies fossiles. Il est comme un parachute ventral. Il nous permettra de conserver une partie, et une partie seulement, de ce que nous avons aujourd’hui, et d’amortir une chute trop brutale.[32]“ Toutefois, si la substituabilité des énergies n’est pas démontrée pour le vent ou le rayonnement solaire, elle ne l’est pas plus pour l’énergie provenant des atomes radioactifs. L’opposition nucléaire/ENR s’appuie sur la même absence de test de leurs capacités respectives à répondre aux besoins fondamentaux de nos sociétés, à assurer la stabilité de leur économie. Le nucléaire pourrait tout aussi bien ne pas permettre “de garder une société d’abondance complexe, avec son système de santé, sa culture, telle que nous la connaissons.” Par sa complexité, cette technologie pourrait même précipiter la chute des “sociétés d’abondance”. Le nucléaire comme parachute ventral est un parti pris, qui n’est pas plus crédible que le dernier rapport de l’AIE.

Publié en avril 2023 dans la revue Polytechnique Insights, un article du Docteur en physique expérimentale, et chercheur, Greg De Temmerman[33] se révèle particulièrement troublant, tant le raisonnement à rebours et le biais de circularité y sont précisément décrits, et assumés. Tout ce qui devrait alerter est résumé en une seule phrase : “Prenons une hypothèse globale, systémique : la décarbonation. Pour dessiner ses voies possibles, on se demandera d’abord ce qu’on peut électrifier, puis ce qui peut être transféré sur l’hydrogène, puis sur le biogaz ; puis on boucle le raisonnement.[34]“ De nouveau, Pangloss n’aurait pas mieux dit.

Cette brève énumération des biais méthodologiques, qui traversent les publications scientifiques, les rapports sur la transition énergétique et leurs relais, ne saurait être exhaustive. Est-il envisageable qu’une production scientifique plus coopérative, qui tienne compte du plus grand nombre possible d’études sur le sujet, prévienne le risque que l’exploration de la décarbonation suive nos désirs plutôt que ce que la réalité peut en faire ? Est-il possible de dépasser les opinions personnelles, ou les limites d’études et rapports qui n’auraient pas été en mesure d’agréger suffisamment de données ?

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a pour mission de “fournir des évaluations détaillées de l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade.[35]“ Consulter les rapports du GIEC est alors la façon la plus sûre de déterminer si l’ensemble de l’exploration sur la substitution des énergies boucle sur les hypothèses qui conviennent le mieux aux conclusions que, collectivement, nous préférerions. Si, dans l’ensemble de la littérature dont le GIEC fait la synthèse, une seule étude démontrait que la transition était possible, alors les hypothèses de tous les scénarios s’y réfèreraient, et ces scénarios seraient d’autant moins spéculatifs.

La lecture des rapports du GIEC ne permet pas de trouver une telle étude. Les hypothèses des scénarios proposés semblent là encore “sorties du chapeau”, à l’instar des exemples vus précédemment.

La partie 2 du deuxième chapitre du 6ème rapport du groupe III du GIEC, publié en 2022[36], est dédiée à la transition énergétique (page 255 : “2.5 Technological Change is Key to Reducing Emissions”). Il y est par exemple affirmé : “La transition vers une énergie à faible émission de carbone doit être plus rapide que les précédentes“ (page 256 : “2.5.2 A Low-carbon Energy Transition Needs to Occur Faster Than Previous Transitions”). Il est précisé ensuite, en quelques lignes, qu’“Un débat éclairant sur la possibilité de transitions plus rapides a émergé depuis le AR5 [le rapport précédent] – à partir d’hypothèses divergentes sur les changements technologiques futurs au cœur du discours.” Dans la partie qui suit immédiatement le constat de l’existence d’un débat sur les transitions passées, le rapport tranche, le débat est clos : “Les transitions énergétiques peuvent se produire plus rapidement que par le passé“ (“2.5.2.1 Energy Transitions Can Occur Faster Than in the Past”)[37].

Le débat est doublement clos. Il y aurait non seulement déjà eu des transitions dans l’histoire, mais les prochaines se feront même plus rapidement. Les auteurs de ce rapport auraient donc eu accès, a minima à des études qui attesteraient que des transitions se sont déjà produites, ce qui préciserait un référentiel pour la prospective. Les études sur lesquelles s’appuie l’idée de transitions passées sont indiquées (voir l’extrait du passage, en note[38]), mais aucune d’elles n’étudie la totalité de l’histoire du système de production d’énergie, aucune d’elles ne le fait à l’échelle mondiale. C’est pourtant à ces seules conditions que ces études concerneraient le climat planétaire, la biosphère et l’économie mondialisée, à ces seules conditions que généraliser leurs conclusions ne se ferait pas de façon abusive[39]. En l’état, il est impossible de comparer la célérité de supposées transitions futures avec celle des transitions d’hier, parce qu’aucune des études citées ne peut démontrer que l’histoire n’ait jamais vu de transition énergétique.

En quelques ligne, le rapport du GIEC fixe un objectif, définit les moyens en fonction de cet objectif et appuie cette inversion de la causalité sur des études incapables de répondre à la question initialement posée. Cette synthèse du matériel scientifique disponible, pour envisager la substituabilité des énergies raisonne, elle aussi, à rebours.

Les développements qui suivent ces paragraphes précisent comment, techniquement, “La transition vers une énergie à faible émission de carbone [sera] plus rapide que les précédentes“. Le faible coût des énergies dites de substitution (§2.5.3.1), les gains d’efficacité (§2.5.3.2), le maillage plus fin du réseau entre des convertisseurs d’énergie plus petits et adaptables (§2.5.3.3) sont présentés comme favorables à la rapidité de cette transition. Cependant, à l’instar des études examinées précédemment, le rapport ne pose pas la question de la substituabilité des énergies. Il est décidé que le vent, le rayonnement solaire et/ou l’énergie d’origine nucléaire se substitueront aux hydrocarbures.

Mais le plus déstabilisant est la conclusion de l’ensemble de la partie 2.5, titrée “Une adoption rapide accélère les transitions énergétiques[40]“. Celle-ci affirme que “Les travaux menés depuis le cinquième rapport d’évaluation ont également confirmé le lien de cause à effet bidirectionnel entre l’amélioration des technologies et leur adoption.” En particulier : “Les réductions de coûts facilitent l’adoption, ce qui génère des possibilités de réduction supplémentaire des coûts grâce à un processus d’apprentissage par la pratique (confiance moyenne).” Cet argument semble entendable, et peut-être même juste, pour ce qui concerne la multiplication des d’infrastructures de conversion d’énergie dites de substitution (ENS). Mais comment passer de cet argument à la conclusion : “Le taux d’adoption est donc étroitement lié à la vitesse à laquelle une transition énergétique est possible.” ? Quel est le rapport entre le déploiement, aussi massif soit-il, des ENS, et la réduction intentionnelle de l’exploitation des hydrocarbures, condition sine qua non à une véritable transition ?

De nouveau, la question doit être posée : quelles démonstrations, mathématiques ou expérimentales, garantissent que déployer des ENS est équivalent à substituer des énergies ? Un cadre théorique pour penser la substitution des énergies existe-t-il ? Le groupe III du GIEC n’apporte, malheureusement, pas la réponse. Cette absence de réponse est d’autant plus dommageable que les largesses méthodologiques de ce groupe nuisent à la crédibilité du groupe I qui, lui, fait la synthèse d’une littérature dont le niveau de preuve est des plus élevés[41].

Les études sur la transition énergétique précédemment citées, ainsi que leur synthèse par le GIEC, ne tiennent pas compte des différences qualitatives entre les formes d’énergie, ni des différences fonctionnelles dans l’exploitation de ces énergies pour les besoins des sociétés thermo-industrielles.

La prise en compte de ces différences, ainsi que des limites à la mise en œuvre synergique des énergies, ont pourtant été envisagées de longue date. En 1989, s’est tenue à Stuttgart la conférence internationale de la System Dynamic Society. Les actes de cette conférence[42] intègrent une étude du mix énergétique de l’archipel grec des Cyclades[43]. Les chercheurs Theodore Goumas, Aris Papasavvas et D.V. Papaconstantinou[44] proposent, dans cette étude, une modélisation qui distingue, qualitativement, les différentes formes d’énergie, sans présupposer leur substituabilité : “(…) Les technologies énergétiques alternatives sont évaluées en vue de leur exploitation la plus efficace et la plus appropriée. Pour les Cyclades, trois sous-systèmes sont distingués : l’électricité, les produits pétroliers et les autres énergies. (…) Le troisième niveau hiérarchique représente les unités de transformation concrètes, comme les éoliennes, les moteurs diesel pour la production d’électricité, les capteurs solaires, les générateurs au mazout, etc. Les principaux arbitrages sont focalisés sur l’amélioration du fonctionnement de chaque unité, dans les conditions existantes. Le détail de l’analyse comprend les flux d’énergie entre les points de transformation, ainsi que les variations des stocks de capacité.[45]“

Les différents scénarios explorés mènent à une conclusion plus nuancée que celles des études citées précédemment : “En fait, aucun des trois scénarios ne garantit l’indépendance énergétique des Cyclades, car les importations d’énergie du continent semblent indispensables.[46]“

Alors que l’année 2024 sera, selon Global Carbon budget[47], de nouveau sanctionnée par un accroissement des émissions de CO2, il est plus que temps d’opérer une recherche théorique et expérimentale sur la faisabilité d’une substitution des énergies, mais désormais en n’agrégeant plus toutes les formes d’énergie, au prétexte qu’elles sont toutes substituables, dans l’absolu, les unes en les autres. Les conclusions de ces nouvelles recherches rejoindront peut-être celles de cette étude sur le mix énergétique des Cyclades, réservées quant à la stabilisation et à l’autonomisation des sociétés, au moyen d’ENS.

Dans la science de la transition, la précision des calculs, leur sophistication ou l’usage des technologies les plus avancées pour opérer ces calculs ne révoque en rien les raisonnements à rebours et circulaires.

Les exemples présentés ici montrent comment l’étude de la transition énergétique se soustrait à la complexité de son objet : ce qui n’est pas sûr est affirmé ; ce dont il est difficile – ou impossible – de comprendre le fonctionnement est réduit au quantitatif, à l’opposition “grand” versus “petit”. En particulier, l’affirmation qu’un suffisamment bon taux de retour énergétique garantit la substituabilité est récurrente autant qu’inconsistante, dans la mesure où ce paramètre, exclusivement quantitatif, ne dit rien de la capacité des sociétés humaines à s’organiser et à stabiliser leur organisation à partir de l’énergie cinétique du vent, radiative du Soleil ou provenant des atomes radioactifs.

Attendre des quantifications qu’elles garantissent la substitution des énergies revient à se demander si la tour Eiffel est construite en fer[48], pour le savoir de calculer sa masse, en partant du principe qu’elle en fer, et de conclure ensuite qu’elle est d’autant plus en fer qu’on en connaît précisément la masse. À l’aune de ce seul calcul, la tour pourrait aussi bien être constituée d’un autre matériau, de masse volumique équivalente à celle du fer, mais il serait impossible de le savoir. De la même façon, calculer le TRE d’un système énergétique ne dit rien des propriétés de ce système énergétique. Le TRE n’est en aucun cas la validation de la capacité d’un système énergétique à se substituer à d’autres, car ce calcul ne teste pas l’hypothèse de départ.

Le cheminement quantitatif, ici, comme le décrivait Alan Chalmers pour les “modifications ad hoc[49]“, ne fait pas progresser la science de la transition, il n’apporte aucune information, il épargne de tester l’hypothèse initiale. Le plus embarrassant, méthodologiquement, est que si la substitution des énergies devait s’avérer possible un jour, ça ne serait assurément pas par la voie quantitative qu’on l’aurait appris.

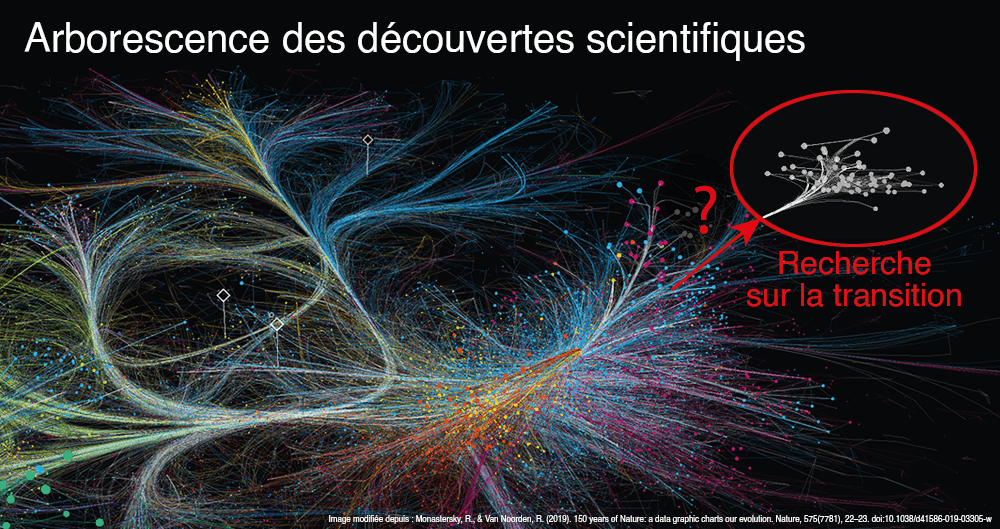

Image modifiée depuis : Monastersky, R., & Van Noorden, R. (2019). 150 years of Nature: a data graphic charts our evolution. Nature, 575(7781), 22–23. doi:10.1038/d41586-019-03305-w

La revue scientifique Nature a publié en 2019 une représentation graphique de l’histoire de ses publications[50]. Cette arborescence montre une continuité : chaque étude cite les études précédentes, sur lesquelles ses propres hypothèses s’appuient, ce qui est la garantie que celles-ci proviennent bien de l’histoire des explorations et des découvertes scientifiques[51].

La recherche sur la transition énergétique interroge : elle ne cite aucune étude, aucune théorie indiquant que des systèmes complexes, tels que les sociétés thermo-industrielles, sont en mesure de substituer par une autre l’énergie qui leur permet d’exister. Devons-nous envisager que la science de la transition ait créé de toutes pièces son champ d’étude, et que celui-ci ne puisse pas être relié à l’histoire des sciences ?

Si, comme précisé en introduction, l’hypothèse de la substitution des énergies semble ne jamais avoir été posée, la croyance en la substituabilité des énergies a pu être spontanément investie parce qu’elle convient mieux à nos émotions, à nos désirs. Il est envisageable qu’à partir d’elle se soit jouée, au cœur de la recherche, une rapide escalade d’engagement, motivant les chercheurs et les chercheuses à poursuivre la recherche autour de cette croyance, à la défendre sans jamais la confronter à la réalité, voire à l’entretenir en dépit de retours d’informations négatifs à son sujet[52].

Après plusieurs décennies d’aveugle escalade d’engagement, abandonner la croyance en la transition énergétique s’avèrera sans doute délicat. Les “coûts” sont peut-être trop “irrécupérables” : il est plus facile, plus confortable, de poursuivre dans l’erreur au prétexte du temps, de l’énergie, de l’argent ou de la réputation personnelle préalablement investis, qu’on ne voudrait pas regretter d’avoir investis[53]. La persévérance dans l’erreur fait prendre le risque d’une désillusion d’autant plus grande, mais il semble que nos émotions, face au risque climatique ou de manque d’énergie, soient plus fortes que notre raison.

La situation n’est peut-être pas désespérée, singulièrement pour la recherche scientifique, dont les méthodes sont censées la prémunir contre tout régime de croyance. Selon Vincent Berthet, Docteur en psychologie cognitive :

“Il est difficile de contrer les biais cognitifs, car ils résultent d’heuristiques mentales qui sont ancrées dans notre cerveau. Plusieurs études montrent cependant que des techniques cognitives de débiaisage s’avèrent efficaces. En particulier, la technique des alternatives peut atténuer trois biais majeurs : le biais de confirmation, l’excès de confiance, et l’effet d’ancrage. Elle consiste tout simplement à demander au décideur de prendre en considération des hypothèses alternatives à celle qu’il privilégie.[54]“

Face à l’omniprésence des raisonnements à rebours et circulaires, dans la recherche sur la transition, les scientifiques et les prescripteurs envisageront-ils enfin une hypothèse non seulement alternative, mais qui n’a jamais été posée ? En attendant, en l’état, la recherche sur la transition ressemble trop aux “sciences alternatives” (méthodologie hors-science, rationalisation des croyances) pour ne pas s’inquiéter de son instrumentalisation par des intérêts écologiquement obscurantistes, voire négationnistes. Spécifiquement parce que s’il n’y a pas de garanties que les ENS décarbonent, il est déjà acquis qu’elles savent renforcer l’exploitation des hydrocarbures[55].

Notes et références

[1] Selon Global Carbon Budget, les émissions de CO2 ont encore augmenté en 2024. “Fossil fuel CO2 emissions increase again in 2024”, Global Carbon Budget, 13 novembre 2024. globalcarbonbudget.org/fossil-fuel-co2-emissions-increase-again-in-2024/

[2] Matthieu Auzanneau, Or noir. La grande histoire du pétrole, La Découverte, Paris, 2015. ; Alain Beltran, Patrice Carré, La vie électrique. Histoire et imaginaire XVIII-XXIè siècle, Editions Belin, Paris, 2016. ; Julian Carrey, Sans pétrole et sans charbon, Réflexions sur l’avenir technique de l’humanité, ouvrages accessibles en ligne : https://sans-petrole-et-sans-charbon.fr/sans-charbon-et-sans-petrole-le-livre/ ; Victor Court, L’emballement du monde: Énergie et domination dans l’histoire des sociétés humaines, Éditions Écosociété, Montréal, 2022. ; Jean-Baptiste Fressoz, Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie, Seuil, Paris, 2024. ; Stephen G. Gross, Andrew Needham, New Energies. A History of Energy Transitions in Europe and North America, University of Pittsburgh Press, 2023. ; François Jarrige, Alexis Vrignon, Face à la puissance. Une histoire des énergies alternatives à l’âge industriel, La Découverte, Paris, 2020.

[3] Jean-Baptiste Fressoz, fiche Wikipédia : fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Fressoz

[4] Jean-Baptiste Fressoz, Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie, Seuil, Paris, 2024.

[5] Richard Monvoisin, fiche Wikipédia : fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Monvoisin

[6] Richard Monvoisin, “L’univers contenait-il en germe les frères Bogdanoff ?”, www.monvoisin.xyz, 25 mars 2020, consulté le 12 novembre 2024. www.monvoisin.xyz/lunivers-contenait-il-en-germe-les-freres-bogdanoff-especes-n31-mars-2019/

[7] Raisonnement panglossien, définition Wikipédia : “[L’expression] tire son nom de Pangloss, philosophe fictif affirmant que tout arrive pour une raison, provenant du conte philosophique Candide ou l’Optimisme de Voltaire. Ce dernier ridiculise la tendance à croire que l’existence de toute chose s’explique par le fait qu’elle remplit une fonction précise.” fr.wikipedia.org/wiki/Raisonnement_panglossien

[8] Voltaire, Candide ou l’optimisme, 1759. Accessible sur le site de la BNF : candide.bnf.fr . Citation de Pangloss en page 3 du fichier PDF accessible en suivant ce lien : candide.bnf.fr/candide.pdf

[9] Alan Chalmers, fiche Wikipédia : fr.wikipedia.org/wiki/Alan_Chalmers

[10] Alan F. Chalmers, Qu’est-ce que la science ?, La Découverte, 1987.

[11] D. Bogdanov, J. Farfan, K. Sadovskaia et al., « Radical Transformation Pathway towards Sustainable Electricity via Evolutionary Steps », Nature Communications, vol. 10, no 1077, 2019.

[12] Depuis : Vincent Mignerot, L’énergie du déni. Avons-nous vraiment l’avenir du climat entre nos mains ?, Rue de l’échiquier, 2021, réédition 2023.

[13] “Scénario négaWatt 2022”, Négawatt, 2022. negawatt.org/Scenario-negaWatt-2022#ressources

[14] La biomasse reste, comparativement à l’énergie cinétique du vent, au rayonnement solaire ou à la force de l’eau, la forme d’énergie la plus proche des hydrocarbures, puisqu’il s’agit de matière organique.

[15] “Lancement d’un programme de recherche pour la décarbonation de l’industrie”, IFPEN, 30 juin 2023, consulté le 12 novembre 2024. www.ifpenergiesnouvelles.fr/article/lancement-dun-programme-recherche-decarbonation-lindustrie

[16] Louis Delannoy, Matthieu Auzanneau, Baptiste Andrieu, Olivier Vidal, Pierre-Yves Longaretti, et al.. Emerging consensus on net energy paves the way for improved integrated assessment modeling. Energy & Environmental Science, 2024, 17 (1), pp.11-26. ⟨10.1039/D3EE00772C⟩. ⟨hal-04328785⟩

[17] Taux de retour énergétique, définition Wikipédia : “(…) énergie utilisable acquise à partir d’un vecteur énergétique, rapportée à la quantité d’énergie dépensée pour obtenir cette énergie” fr.wikipedia.org/wiki/Taux_de_retour_%C3%A9nerg%C3%A9tique

[18] Pour une introduction aux travaux d’Ilya Prigogine sur les conditions à l’existence des structures dissipatives, voir les sources de cet article du site Défi énergie : www.defienergie.tech/comprendre-physique-energie/mystere-energie/#dissipation-energie

[19] Autocatalyse, définition Wikipédia : “Une réaction autocatalytique est une réaction chimique dont le catalyseur figure parmi les produits de la réaction.” fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_autocatalytique ; La réaction chimique qui permet aux humains d’obtenir, grâce aux hydrocarbures, les moyens d’exploiter ces mêmes hydrocarbures est l’oxydoréduction, qui génère un dégagement de chaleur important, indispensable aux processus dits “thermo-industriels”. Réaction d’oxydoréduction, définition Wikipédia : fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_d%27oxydor%C3%A9duction

[20] Voir le site Défi énergie “Le taux de retour énergétique ne s’oppose pas à l’entropie” : www.defienergie.tech/comprendre-physique-energie/civilisation-techno-animiste/#tre-entropie

[21] White, Eoin and Gert Jan Kramer. “The Changing Meaning of Energy Return on Investment and the Implications for the Prospects of Post-fossil Civilization.” One Earth (2019): n. pag.

[22] “Futurs énergétiques 2050 : les scénarios de mix de production à l’étude permettant d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050”, RTE, 16 février 2022. www.rte-france.com/analyses-tendances-et-prospectives/bilan-previsionnel-2050-futurs-energetiques

[23] Suite de la citation, page 46 : “Sa caractéristique principale est de reposer en majorité sur un parc de 56 réacteurs nucléaires, construits et mis en service de manière très rapprochée entre la fin des années 1970 et le début des années 1990 pour la plupart, et qui se sont ajoutés à une base de production hydraulique déjà importante (60 TWh). Le programme électronucléaire français répondait à un souci d’autonomie énergétique à la suite des chocs pétroliers. Aujourd’hui, il n’est pas contestable qu’il constitue un atout majeur de la France dans la lutte contre le changement climatique en produisant une électricité très largement décarbonée en grandes quantités.”

[24] Voltaire, Candide ou l’optimisme, 1759. Accessible sur le site de la BNF : candide.bnf.fr . Version PDF : candide.bnf.fr/candide.pdf

[25] Novlangue, définition Wikipédia : “La (ou le) novlangue (en anglais Newspeak), ou néoparler ou néoparle ou encore nouvelangue dans des traductions récentes, est la langue officielle d’Océania, inventée par George Orwell pour son roman d’anticipation 1984 (publié en 1949).” fr.wikipedia.org/wiki/Novlangue

[26] Voir le site Défi énergie, page “La civilisation techno-animiste” : www.defienergie.tech/comprendre-physique-energie/civilisation-techno-animiste/

[27] “Scénario énergétique pour la neutralité carbone de la France en 2050 et au-delà”, TerraWater, consulté le 13 novembre 2024. www.voix-du-nucleaire.org/non-classe-fr/terrawater-telechargements/

[28] Jean-Marc Jancovici, fiche Wikipédia : fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_Jancovici

[29] “World Energy Outlook”, AIE, Octobre 2024. www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024

[30] Post sur le réseau social LinkedIn, en date du 18 octobre 2024 : www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7252677750551932928/

[31] “Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l’impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l’acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique”, Assemblée nationale, 25 juillet 2019. www.assemblee-nationale.fr/dyn/docs/RAPPANR5L15B2195-t1.raw

[32] Jean-Marc Jancovici, Christophe Blain, Le Monde sans fin, Dargaud, 2022. Extrait de la page 162. ; L’affirmation a été répétée, quasiment à l’identique, le 13 novembre 2024, à 48:47 de cet entretien sur la chaîne YouTube Thinkerview, avec Philippe Bihouix : youtu.be/6HB2WD96ByQ

[33] Greg de Temmerman, fiche personnelle sur le site Polytechnique Insights : www.polytechnique-insights.com/contributeurs/greg-de-temmerman/

[34] Greg De Temmerman, “L’énergie dans la prospective de très long terme”, Polytechnique Insights, 12 avril 2023. https://www.polytechnique-insights.com/tribunes/energie/lenergie-dans-la-prospective-de-tres-long-terme/

[35] IPCC (GIEC), site en version française, consulté le 14 novembre 2024 : www.ipcc.ch/languages-2/francais/

[36] Dhakal, S., J.C. Minx, F.L. Toth, A. Abdel-Aziz, M.J. Figueroa Meza, K. Hubacek, I.G.C. Jonckheere, Yong-Gun Kim, G.F. Nemet, S. Pachauri, X.C. Tan, T. Wiedmann, 2022: Emissions Trends and Drivers. In IPCC, 2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change[P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA. doi: 10.1017/9781009157926.004 – Note : le rapport de synthèse AR6 de 2023 est basé sur le rapport Climate Change 2022 cité ici, il en partage les hypothèses et ses conclusions ne sont pas plus solidement étayées. Voir : https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/ : “The Synthesis Report is based on the content of the three Working Groups Assessment Reports: WGI – The Physical Science Basis, WGII – Impacts, Adaptation and Vulnerability, WGIII – Mitigation of Climate Change, and the three Special Reports: Global Warming of 1.5°C, Climate Change and Land, The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate.”

[37] L’historien Jean-Baptiste Fressoz étudie en quoi la lecture de l’histoire de l’énergie, au cœur des rapports du GIEC, serait erronée : Fressoz, J. (2024). Le GIEC et l’histoire : les racines d’un malentendu. Raison présente, N° 230(2), 31-39. https://doi.org/10.3917/rpre.230.0031.

[38] Page 256 : “2.5.2.1 Energy Transitions Can Occur Faster Than in the Past

Recent studies have identified examples supporting fast energy transitions (Sovacool 2016; Bond et al. 2019; Reed et al. 2019). One describes five rapid national-scale transitions in end-use technologies, including lighting in Sweden, cook-stoves in China, liquefied petroleum gas stoves in Indonesia, ethanol vehicles in Brazil, and air conditioning in the USA (Sovacool 2016). Adoption of electric vehicles in Norway and in cities in China have also been rapid (Rietmann and Lieven 2019; Li et al. 2020; Fridstrøm 2021). Examples in energy supply, include electrification in Kuwait, natural gas in the Netherlands, nuclear electricity in France and Sweden, combined heat and power in Denmark, renewable energy in Uruguay, and coal retirements in Ontario, Canada (Qvist and Brook 2015). Reasons that these exemplars could be applied more broadly in the future include: growing urgency on climate change, shifting motivation from price response to proactive resource scarcity, and an increase in the likelihood of technological breakthroughs (medium confidence) (Sovacool 2016; Bazilian et al. 2020). The emergence of smaller unit scale, granular technologies (described below) also creates the potential for faster system change (Trancik 2006; Grubler et al. 2018; Wilson et al. 2020a). Energy service prices and government actions that affect demand are critical to the speed and extent of energy transitions (Kramer and Haigh 2009). Reasons scholars consider for expecting a fast transition include: intentional policy and alignment with goals; globalisation which diversifies sources and integrates supply chains; collective action via the Paris Agreement; as well as bottom-up grassroots movements and private sector initiatives (Kern and Rogge 2016). Political support for change can also speed transitions (Burke and Stephens 2017; Stokes and Breetz 2018), as can the credibility of transition-related targets (Li and Pye 2018; Rogge and Dütschke 2018).”

[39] “Le climat est plus que la somme des transitions”, troisième partie, Défi énergie, 11 avril 2024. www.defienergie.tech/le-climat-est-plus-que-la-somme-des-transitions-3-3/

[40] Page 259 : “2.5.4 Rapid Adoption Accelerates Energy Transitions

The transition to a more sustainable energy system depends not just on improvement in technologies, but also on their widespread adoption. Work since AR5 has also substantiated the bidirectional causal link between technology improvement and adoption. Cost reductions facilitate adoption, which generates opportunities for further cost reductions through a process of learning by doing (medium confidence). The rate of adoption is thus closely related to the speed at which an energy transition is possible.”

[41] Au sujet des différentes méthodologies des trois groupes du GIEC, écouter cet entretien avec Cyrus Farhangi, à 1:04:10 : “La décroissance pour sortir du piège de l’existence ? Vincent Mignerot”, Plans B, 16 janvier 2024. youtu.be/nedYX1tjKkg?si=ozroViTX7qmFkiEV&t=3849

[42] Computer-based management of complex systems : proceedings of the 1989 International Conference of the System Dynamics Society, Stuttgart, July 10-14, 1989 / Peter M. Milling, Erich O.K. Zahn, (eds.)

[43] Goumas, T., Papasavvas, A., Papaconstantinou, D.V. (1989). Energy Supply Modelling: The Case of Cyclades. In: Milling, P.M., Zahn, E.O.K. (eds) Computer-Based Management of Complex Systems. Springer, Berlin, Heidelberg. doi.org/10.1007/978-3-642-74946-9_43

[44] J’ai pu attribuer, à tort, lors d’interventions publiques, l’étude de ces chercheurs à Jay Wright Forrester, qui a rédigé le premier article des actes de la conférence de 1989 : Forrester, Jay W.. “The System Dynamics National Model: Macrobehavior from Microstructure.” (1989). link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-74946-9_1. Jay Wright Forrester, fiche Wikipédia : fr.wikipedia.org/wiki/Jay_Wright_Forrester.

[45] Page 408 : “(…) Alternative energy technologies are assessed aiming at the most efficient and convenient operation. For Cyclades, three subsystems are distinguished: electricity, oil products and other energies. (…) The third hierarchical represents the concrete transformation units, like windgenerators, diesel engines for electricity production, solar collectors, oil burners, etc. The main decisions are concentrated on the amelioration of the operation of each unit under the prevailing conditions. The analysis detail comprises the energy flows among the transformation points, as well as the alterations of the capacity stocks. The basic financial flows are represented, but the balances and the regulatory decisions are incorporated in the higher levels.”

[46] Page 412 : “In fact, none of the three scenarios ensures energy independence for oclades, as energ imports from the mainland sound indispensable.”

[47] “Fossil fuel CO2 emissions increase again in 2024”, Global Carbon Budget, 13 novembre 2024. globalcarbonbudget.org/fossil-fuel-co2-emissions-increase-again-in-2024/

[48] “D’où vient le fer de la tour Eiffel ?”, www.toureiffel.paris, 21 février 2021, consulté le 18 novembre 2024. www.toureiffel.paris/fr/actualites/histoire-et-culture/dou-vient-le-fer-de-la-tour-eiffel

[49] Voir citation en introduction de cet article. Alan F. Chalmers, Qu’est-ce que la science ?, La Découverte, 1987.

[50] Monastersky, R., & Van Noorden, R. (2019). 150 years of Nature: a data graphic charts our evolution. Nature, 575(7781), 22–23. doi:10.1038/d41586-019-03305-w

[51] Pour une explication pédagogique l’arborescence proposée par Nature : “Ce réseau décrypte 150 ans de découvertes scientifiques”, Fouloscopie, YouTube, 15 novembre 2024. youtu.be/1xe3zy2mU2M

[52] Ansel, Dominique. « Incertitude et escalade d’engagement. Quand coopérer devient risqué », Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, vol. 65, no. 1, 2005, pp. 3-12. Résumé de l’étude : “Cette étude transpose la problématique de l’escalade d’engagement dans une situation de négociation de projet. Précisément, Staw (1976) montre la tendance des individus à poursuivre une action ou à maintenir une position en présence de retours d’informations négatifs. La description d’un projet mal engagé entre plusieurs communes a été proposée à des étudiants et à des élus locaux. Ceux-ci devaient se prononcer sur l’opportunité de poursuivre la négociation de ce projet avec leurs partenaires des autres communes. Les résultats montrent la tendance globale des sujets à l’escalade d’engagement. L’incertitude sur les intentions des partenaires du projet accentue le phénomène. Chez les élus, cette incertitude s’accompagne d’une tendance à formuler des explications de leur engagement en termes de processus décisionnel et à réduire leur niveau de confiance dans leur capacité à aboutir.”

[53] Arkes, H. R., & Ayton, P. (1999). The sunk cost and Concorde effects: Are humans less rational than lower animals? Psychological Bulletin, 125(5), 591–600. https://doi.org/10.1037/0033-2909.125.5.591

[54] Vincent Berthet, “Trois mythes sur les biais cognitifs, ces raccourcis mentaux qui peuvent nous induire en erreur”, The Conversation, 29 juin 2023. https://theconversation.com/trois-mythes-sur-les-biais-cognitifs-ces-raccourcis-mentaux-qui-peuvent-nous-induire-en-erreur-206644 ; Berthet V, de Gardelle V. The heuristics-and-biases inventory: An open-source tool to explore individual differences in rationality. Front Psychol. 2023 Apr 3;14:1145246. doi: 10.3389/fpsyg.2023.1145246. PMID: 37077850; PMCID: PMC10106569.

[55] Victor Court, “Synergie entre énergies fossiles et décarbonées, frein à la transition énergétique”, Polytechnique insights, 14 février 2024. www.polytechnique-insights.com/tribunes/planete/synergie-entre-energie-fossiles-et-decarbonees-frein-a-la-transition-energetique/

Illustration

Image modifiée depuis : Monastersky, R., & Van Noorden, R. (2019). 150 years of Nature: a data graphic charts our evolution. Nature, 575(7781), 22–23. doi:10.1038/d41586-019-03305-w